皆さんは、服は好きですか?

私は、無印良品のベーシックな服を着るのが好きです。

アパレル業界を取り巻く現状について知りたいと思い、本を読みました。

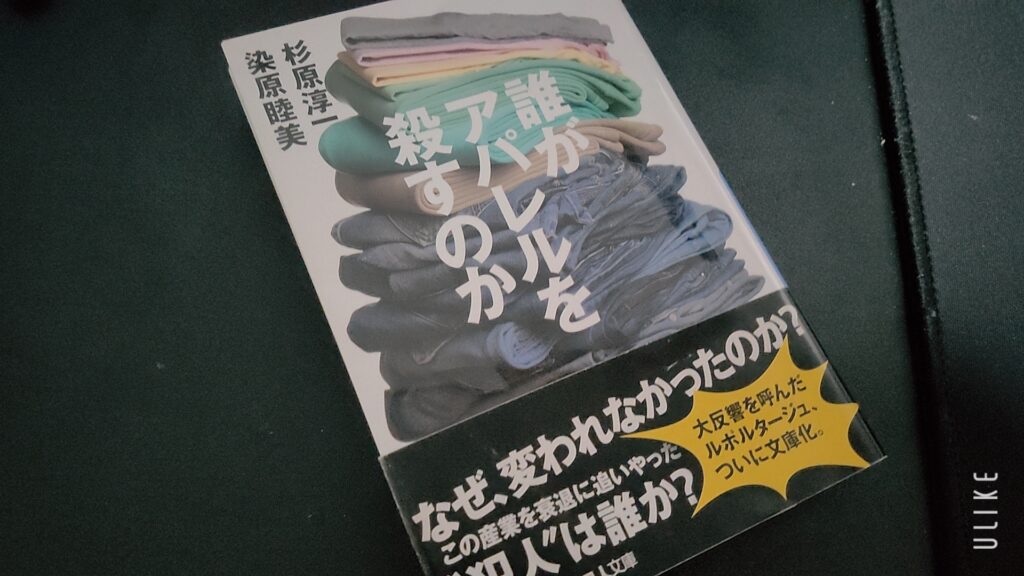

本日読んだのは、『誰がアパレルを殺すのか』です。アパレル業界の不振と業界の問題点に迫ったルポタージュです。

・不振の原因を「川上」「川中」「川下」に至るまで調査

・キーワードは『思考停止』『集団自殺』

・既存のやり方から離れたアパレルメーカーが躍進

もくじ

アパレル業界がかつてない不振にあえいでいる。オンワードホールディングス、ワールド、TSIホールディングス、三陽商会という業界を代表する大手アパレル4社の売上高は激減。

店舗の閉鎖やブランドの撤退も相次いでいる。またアパレル業界と歩みをともにしてきた百貨店業界も、地方や郊外を中心に店舗閉鎖が続き、「洋服が売れない」事態は深刻さを増している。

なぜ突如、業界は不振に見舞われたのか。経済誌「日経ビジネス」の記者が、アパレル産業を構成するサプライチェーンのすべてをくまなく取材した。

Amazon商品紹介より

アパレル業界の売り上げは年々減少しています。

経済産業省が公表した「アパレル・サプライチェーン研究会報告書」によると、1991年の市場規模は15.3兆円。2013年には、10.5兆円に縮小しました。

また、矢野経済研究所が公表したデータによると、2019年の市場規模は9.2兆円。ますます減少の一途をたどっています。

かつてアパレルの売り上げは百貨店が中心でしたが、その百貨店も不振のため閉店、買収が相次いでいます

そんなアパレル業界の不振の原因に迫ったのが本書です。

アパレルが販売されるまでのすべての行程(メーカーから製造、小売店まで)を取材し、アパレル産業がなぜ衰退するに至ったのかを調べています。

原因は、バブル時代の成功から抜け出せず、既存のやり方を現在まで続けていることです。それが原因で、過剰な商品供給が繰り返され、全体としての売上を減少させています。

アパレルが販売されるまでに、製造→アパレルメーカー→小売店で販売 という工程があります。この工程のことを、「サプライチェーン」と呼びます。

アパレルを殺しているのは、サプライチェーンのどの工程なのか?

残念ながら、すべての工程に原因が存在しています。

- 「川上」(製造):安い人件費で作成するため、製造を中国に一存。中国の人件費が高騰して業績悪化。国内の高い技術力を使用せず、中国で安く作り、技術力が低下。OEM(他社ブランドを製造する会社)に一任して、似たような服が生産されてしまい、競争力が低下。

- 「川中」(メーカー):需要に関係なく、単価を下げるためだけに大量生産して、売り場にばら撒くビジネスモデル。結果として大量の在庫が生まれる。目先の利益は確保できても長期的にはマイナスに。

- 「川下」(小売業):「消化仕入れ」と言われる、百貨店側に有利な契約形態が存在。メーカー側が在庫を抱えやすくなっている。販売員の待遇が悪く、頑張りが給料や昇進に反映されにくい。

簡単に説明すると、このような流れです。

大量生産、大量消費で伸びていた時代(バブル時代)のやり方を今に引きずっており、強烈な成功体験から抜け出せていないのが原因だと語られています。

原因がわかっているのに、既存のやり方から抜け出せない『思考停止』と、不振の原因を改善しなければ未来は無いのに、各工程が分断され、協力が出来ない雰囲気が蔓延する『集団自殺』

これが、アパレル不振の原因でした。

恐らく、アパレル業界だけにとどまらず、同じように苦しむ業界が日本に存在していると思います。

しかし、そんなアパレル業界の不振をよそに、これまでにない取り組みで売り上げを伸ばしている企業もあります。本書では、そんな企業も紹介されています。

その例を挙げます

高い原価率を持つ服を生産する、セレクトショップのTOKYOBASE

売上を販売員の給料に反映させる仕組みを持ち、キャリアの向上に努めています。

岡山発祥、桃太郎ジーンズでおなじみの、ジャパンブルー

旧式の機械を使って質の良いジーンズを作ることにこだわり、高い技術を海外のメーカーにアピールして、海外市場を広げることに成功しました。

美しいパターンを利用した服を作成する、ミナペルホネン

シーズンが過ぎても次のシーズンに同じ服を販売し、「来年にはゴミになる」服を作らないことで、継続的なモノづくりを進めています。

ここから見えてくるのは、もはやバブル時代の大量生産、大量消費のビジネスモデルはもはや通用しないことだと思います。

一度成功したら、なかなかその方法から抜け出せない気持ちはすご~~~~くわかります。

さまざまな業界で、高度成長期の仕組みをそのまま利用して仕事をしている現状があると思います。そういった既存のやり方は、今後ますます通用しなくなってくるはずです。

インターネットの発達によって、消費者側の目線は厳しくなり、好みは細分化されます。だからこそ、各ブランドの強みを明確にして、顧客に合わせたもの作りが大切になってくると実感します。

しかし私たち消費者側も、ただ安いものを買うだけではいけないんじゃないかと、本書を読んで思いました。

やっぱり、どうせ買うなら販売員を大切にしていたり、取り組みを応援したいと思える企業のモノを買いたいよね!!

とりあえず、本書で紹介されていたミナペルホネンの店舗にでも行ってみようかなと思ってます。