書けないライター、Kadaです。

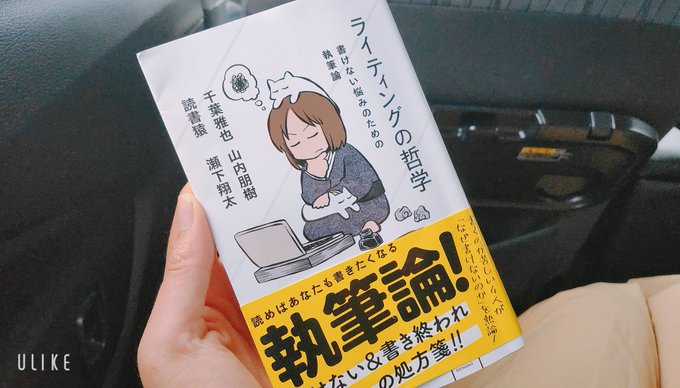

本日読んだのは、「ライティングの哲学」。いや正直言ってなんだかよくわからないけどスゴイ本を読んだ。という感想です。こんなこと言われて読者は困惑すると思う。けど、なんだかよくわからないけどスゴイ本なんだよ!!

とりあえず、書けない書けないと悩む人に読んでほしい。

「ライティングの哲学」を一言で要約すると、「執筆への執着を捨てよう」。

筆が止まりがちな私にとって、救いとなる言葉がふんだんに含まれた宝箱のような本です。

もくじ

ライティングの哲学の基礎情報

| タイトル | ライティングの哲学 |

| 著者 | 千葉雅也、山内朋樹、読書猿、瀬下翔太 |

| 出版社 | 星海社新書 |

| 発行年月日 | 2021年7月21日発行 |

| 価格 | 定価:本体1100円 |

皆さん、書けないって本当ですか

何かを書こうとして、白紙のファイルに向かって孤独にフリーズしているならこの本のページを繰ってほしい。ぼくらも同じように、それぞれの書けなさを抱えながら悩み、苦しみ、もがいている一人の執筆者なのだから

ライティングの哲学 p3より抜粋

嘘だッッ!!

つい、”ひぐらしがなく頃に”みたいな言い方をしてしまいました。

でもこう言いたくなる気持ち、分かっていただけますか?だってこの文章、どこぞのブロガーやライターのことじゃない。4人の文章の精鋭たち(だと私が思っている人々)のことを言っているんです。

本書は、千葉雅也、山内朋樹、読書猿、瀬下翔太、という4名のライター・編集者の対談を記録したものです。

私は、千葉雅也さんの「勉強の哲学ー来たるべきバカのために」、そして読書猿さんの「独学大全」を読んだことがあります。

書店で、このお二方の執筆術が読めるのか・・・!!とワクワクしながら本書を手に取りました。

がしかし、これですよ。

書けないの??あんなにすごい本を出版してらっしゃるのに??

はじまりは、執筆に利用している「アウトライナー」というツールの使い方を公開する企画でした。

私もアウトライナーを利用しています。詳しくは「ブログをスラスラ書こう!アウトライナーの使い方【効率UP】」をご覧ください。

それぞれが執筆時にどのようにアウトライナーを使っているのか、というテーマから始まった対談。しかし、次第に「書けない悩み」を持ち寄り、互いに解決法を探すようになります。

4人の文章の精鋭たち(だった人々)が、次々と明かす「書けない悩み」そして、赤裸々な告白。

あんなにすごい文章を書く人たちが、私と同じように、フリーズし、頭の中の混沌とした思いを言語化できずに戸惑っているんだと。

つまりそれは、言い換えれば、「書けない悩みは人類共通」だと思うのです。

私のような、未だにつかまり立ちすらできない乳幼児のごときライターが書けないのは当たり前。

そう思うと、少し自分を責める気持ちが楽になります。

挫折と苦しみを乗り越える様子が勇気をくれる

本書が面白いのは、なんといっても構成。

本書は3部構成になっています。

- 最初の座談会では、4人が書けない悩みを告白し合う。

- 座談会が終了した後に、「座談会を経てからの書き方の変化」をテーマに8000文字程度の原稿を書く。

- 最後は、原稿を見せあい、どのように書けない悩みを乗り越えたのかを語り合っていく。

これが面白いんですよね。

なかなか外から読書をしていても、人の成長ってわからない。好きな作家さんを追いかけていて、「この人、文章うまくなったな!!」なんて思わないじゃないですか。

当然、書いている人はみんな自分よりも文章が上手い人だし、編集者の手も入っているからです。

しかし本書を読み進めると、それぞれが悩みを乗り越えている様子がわかる。

「執筆を断念する」という宣言をし、〆切こそ最高の執筆術だと語る読書猿さん

書き出しで詰まる症状を乗り越え、自然体で練られた文章を書く千葉さん

赤裸々な執筆記録を開示し、自分の中の混沌をうまく言語化できない苦悩を示してくれた山内さん。

そして、ツイキャスなどを活用して原稿を完成させ、書く方法は自由でいい、と教えてくれた瀬下さん。

それぞれが、各々の方法で悩みに向き合い、どう乗り越えたのかを書いている。

この過程を見れる本って、今までなかったんじゃないかな。

「こうあるべき」という思考に囚われると、文章は書けなくなる

先程、「自分を責める気持ちが楽になる」という言い方をしました。実は、「書けない」ことで自分を責めてしまう癖があります。

ああ、なんでブログを書こうと思ったのにできないのか。

記事を書こうとしても、思ったように進まないのか。

自己嫌悪に陥るときは書くのが遅い。で、遅くなる原因は何かというと、「こうあるべき」という文章論に囚われているからだと思うんです。

SNSで投稿するから、不特定多数の人が見るかもしれないから・・・

だから、他人から見て良いものを作らないといけない・・・

と

まあ実際はそんだけ頑張って書いても読まれないんですけどね!前髪をいつまでも気にしている思春期の中学生かと。

コンテンツを提供する身としては、「他人から見て良いものを作る」という心がけは正しいと思います。

しかし、強く制限がかかって自縄自縛の状態に陥るなら、自分にとってマイナスだと思わざるを得ない。

これと似た経験をしたことがあります。少し前に、森博嗣さんの「諦めの価値」という本を読みました。その時の感想記事、かなり自由に書いたんですよね。

サムネもない、ガチガチに固めて書いていない。「自分には他人に影響を与える事なんてできないけれど、感想をブログに書くことだけならできる」と割り切って書いた記事。だけどかなり自分が楽になった。

結局の所、書けないという悩みは「こうしなければならない」という自分への期待感の高さが原因ではないでしょうか。

最初から完璧を目指して、結局書けないで終わるのは時間の無駄。書いて、書けなくて、自分が嫌になりながらも、それでも完成させる。この繰り返しこそ、自分の伝えたいことを伝えられる唯一の方法だと思うのです。

しかしここまで書いて、文章を書くのは本当に面倒くさくて苦痛に溢れているとつくづく思います。それでも、ブログは70記事も書いてしまいました。なんでこんなことしてるんだろうな。ほんと。

レヴィストロースのように書こう。そして、続けよう。

読書猿さんの原稿の中で、レヴィ=ストロースという人のエピソードが出てきます。

この人の執筆方法がすごく心に残りました。

カンバスに向うまえにデッサンをする画家のように最初の段階では、まず書物全体の草稿をざっと書くことからはじめます。

そのさい自分に課する唯一の規律は決して中断しないことです。

同じことを繰り返したり、中途半端な文章があったり、なんの意味もない文章がまじっていたりしてもかまいません。

大事なのはただひとつ、とにかくひとつの原稿を産み出すこと。

もしかしたらそれは化物のようなものかもしれませんが、とにかく終わりまで書かれていることが大切なのです。

そうしておいてはじめて私は執筆にとりかかることができます。そしてそれは一種の細工に近い作業なのです。

事実、問題は不出来な文章をきちんと書き直すことではなく、あらゆる種類の抑制が事物の流れを遮らなかったら、最初から自分が言っていたはずのことを見つけることなのです

読書猿Classic: between / beyond readers様「書きなぐれ、そのあとレヴィ=ストロースのように推敲しよう/書き物をしていて煮詰まっている人へ」より

最初から完璧を求めて、読者を想定して、恥ずかしいものを書こうとしないでおこう、と謎の中学2年制の思春期みたいな思考をしている私は、この言葉を耳にタコができるまで聞かせたい。

そうやって、「こうあるべき」に縛られた文章は、きっと自分が本当に言いたい事から離れてしまっているのだと思います。

そして、この本から学んだ「文章が上達する方法」

色々書いたけれど、本書は書けない悩みを抱える人に勧めたいです。

ここにあるのは、貴重な症例報告。自分よりも遥か高みにいる人々が、書けない悩みを率直にさらけ出している本。希少すぎる。

そして、この本から学んだことは、「文章を書く技術に促進栽培は無い」ということです。

ここに出てくる4名の執筆状況を読んでいると、悩みそのもののレベルが高い。本書の中で「書けない」「原稿が真っ白だ」なんて語っているけれど、私の「書けない」とはレベルが違う。

書けなくても、苦しくても、辞めずに書き続けた人々。その人たちですら、「書けない」と悩む。

書いても書いても苦しさからは逃げられない。でも、それでも続けた人が上達する。

やはり文章というものは、書き続ける以外にブレイクスルーはやってこないんだと思います。